企劃: BL 文字: rippling 攝影: 張國耀

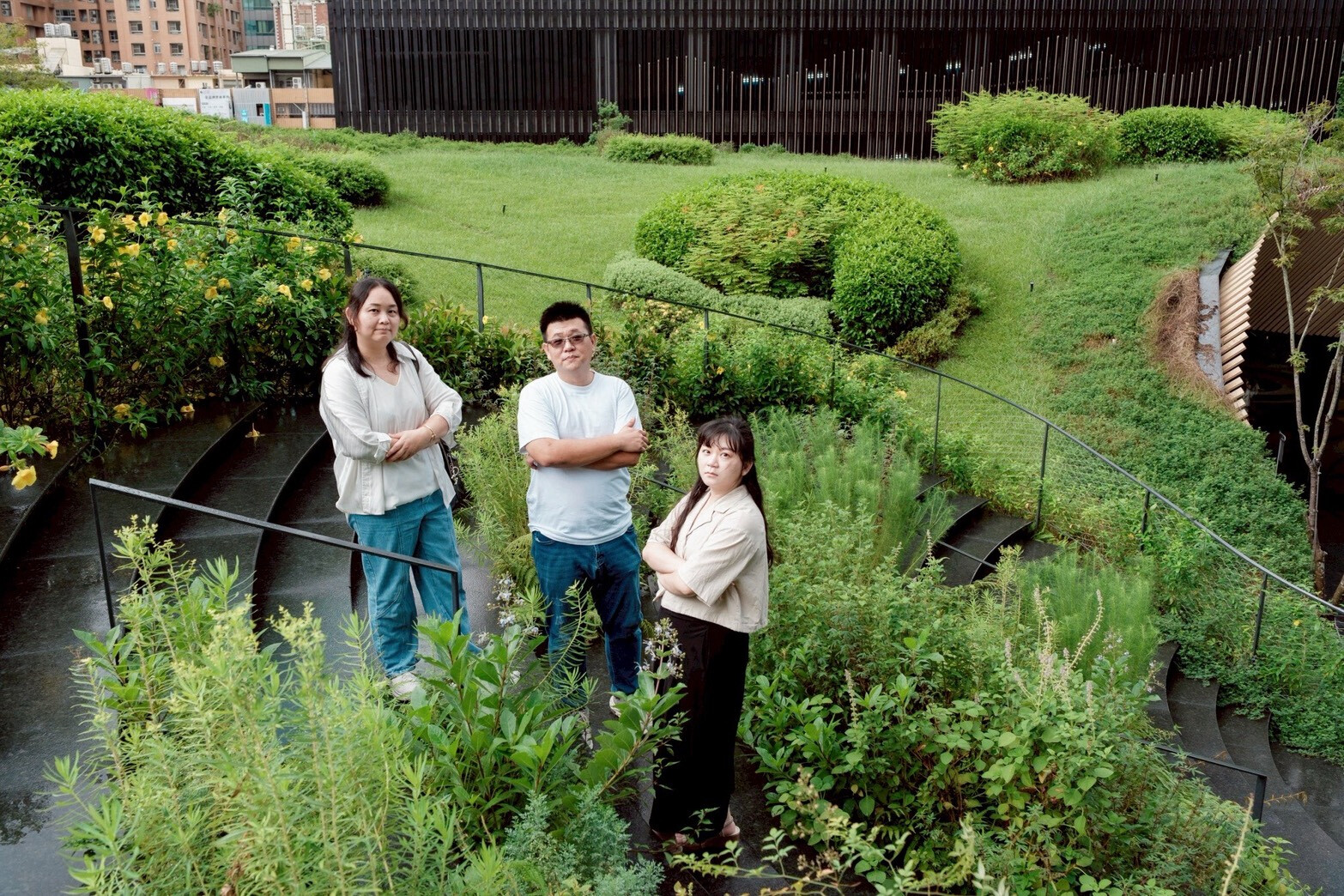

在平日工作時段,台中共構設計帶領團隊同仁,一起走訪台中重要文化地標—勤美術館,這是日本建築大師隈研吾在台灣的首座美術館作品。

共構設計透過建築導覽與場域漫步,實際體驗這座融合自然、生態與在地文化記憶的建築美學實踐,也藉由這個機會,從空間、光線與細節中汲取靈感,思考如何將這份經驗轉化為日常設計能量,回應使用者對空間質感與生活品味的期待。

自然地景轉化為空間語彙

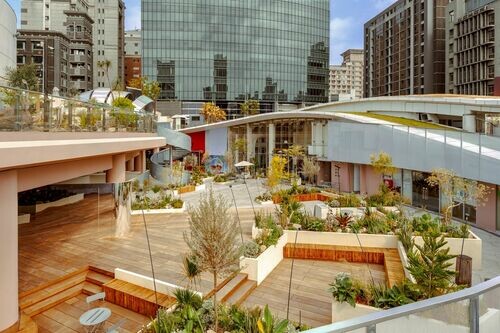

勤美術館以「掀開大地」為題,將城市的地景記憶與自然意象轉化為空間語言。導覽中,我們回溯這片場域的過去:草悟道原為溪流,滋養著勤美術館所在的大片黃麻田。隈研吾在此回應歷史脈絡,構築出一座410坪的大地曲面屋頂,廣植永續綠植,不僅與街廓環境融合,也可供民眾行走其上,俯瞰街景與綠意,重新定義人與建築、城市的關係。

隈研吾以「掀開大地」為題,構築出一座410坪的大曲面屋頂,廣植綠植,重新定義人與建築、城市的關係。

建築內部以木質格柵、岩板牆面和起伏地坪等元素,構築出如山形般的流動觀展體感。這種以曲線與地貌共構的設計語彙,與共構設計在空間設計中,致力實踐的有機性空間高度契合,也再次提醒我們:空間不只是尺度與形式,更是自然人文環境的延續。

建築內部以木質格柵、岩板牆面和起伏地坪等元素,構築出如山形般的流動觀展體感。

日光、木構與鋼構的交織

勤美術館捨棄傳統鋼筋混凝土工法,採用全鋼構,帶來更輕盈靈活的結構表現,也回應減碳與永續施工的時代命題。室內挑高空間中,大片落地玻璃引光入室,光線在無隔場域中遊走,營造出輕盈通透的感官體驗。

鋼構的挑高空間中,大片落地玻璃引光入室,營造出輕盈通透的感官體驗。

空間中1,283根形狀各異的木紋格柵,搭配起伏有致的木質岩板牆面,在光影游移間展現出木材特有的溫潤質地與親和氣息,也形構出充滿生命律動的構築節奏。我們觀察這種「工法+材料」的細緻配置,進一步思考:在追求機能與效率的同時,如何讓空間仍保有感性與詩意,始終是設計者面對的核心問題。

起伏有致的木質岩板牆面,展現出木材特有的溫潤親和,也形構出充滿生命律動的節奏。

文化圖騰與地景的對話

隈研吾不僅從自然汲取靈感,也透過日本傳統的唐草圖騰轉化為空間構成要素。蜷曲繁複的圖騰線條,延伸為樓梯欄杆、牆面裝飾與室內外動線的形體,讓空間呈現出一種輕盈的雕塑感與文化厚度。

隈研吾將唐草圖騰轉化為空間構成要素。

這樣的設計手法讓我們反思:文化元素不必侷限於標誌性符號或表面裝飾,更可成為建築與空間邏輯的一部分。當唐草與草悟道歷史地貌、當代綠帶意象相交織,構成多重文化脈絡的對話,也正是共構設計在每個專案之中,不斷嘗試推進的整合性設計策略。

共構設計以自身感官體驗隈研吾的設計手法。

藝術幽默的日常轉譯

勤美術館最令人驚喜的一環,是其對公共家具的創意詮釋。由跨領域設計團隊「生活起物 googoods design」操刀,將名畫如達利〈記憶的堅持〉、孟克〈吶喊〉等經典圖像轉化為座椅、垃圾桶等具有實用性的公共家具,並透過藝術語言賦予幽默與文化意涵。

生活起物 googoods design對名畫的創意詮釋,為公共座椅注入幽默感與藝術性。

雕塑如〈沉思者〉、〈擲鐵餅者〉、〈自由女神〉等,則轉化雕像基座,成為可坐的公共裝置,讓人不自覺與之互動,進而更貼近藝術本身。共構設計的同仁在場域中玩得開心,也樂於拍照與試坐,在愉悅互動之間,提升了對美學的敏感度,以及對設計的直覺判斷力。

這些設計讓我們特別感受到:將藝術日常化,不是為了降低藝術的高度,而是為了提升生活的感度。

同仁在與公共裝置的愉悅互動之間,提升了對美學的敏感度,以及對設計的直覺判斷力。

後記:建築現場即思考現場

勤美術館不是被動承載藝術的容器,而是一件本身即為藝術的建築作品,透過空間語言邀請人們參與、行走、駐足與對話。對共構設計而言,這次參訪不只是觀摩,而是一次關於設計信念與實踐可能的現場學習。

共構設計而言,這次參訪不只是觀摩,而是一次關於設計信念與實踐可能的現場學習。

期盼將這些來自建築現場的感知與思考,轉化為更敏銳的空間提案,在每一次的設計對話中,陪伴客戶共構出真正貼近生活、回應情感的美好空間。