文字整輯:編輯部 圖文:京都市京瓷美術館 Kyoto City KYOCERA Museum of Art

時序來到秋天,京都即將迎來藝術時刻。第五屆的 Art Collaboration Kyoto(ACK)即將於 11月14日至 16 日在京都國際會館(ICC Kyoto)舉行,現已開放媒體媒體預覽登記;京都市京瓷美術館(Kyoto City KYOCERA Museum of Art )的《民藝百年——京都編織的日常之美》也已開展,展覽將至 12月7日。

Art Collaboration Kyoto(ACK)

成立於 2021 年,邁入第五屆的 Art Collaboration Kyoto(ACK),已從一個具區域影響力的新型藝術博覽會,逐步發展為國際藝壇年度日曆上的重要盛事。

博覽會始終以「合作精神」為核心,延續京都包容多元的城市氣質,以及深厚的藝術與文化底蘊。「Gallery Collaborations」展區邀請日本畫廊與國際畫廊共同策劃,於共享展位中呈現兼具深度與創意的聯合展覽;而「Kyoto Meetings」則聚焦與京都有獨特連結的藝術提案。

自 2022 年以來,ACK 皆獲得「保稅展覽」資格,使國際參展畫廊在作品售出前可免除 10% 的日本銷售稅。2025 年的博覽會亦已於 11 月重新申請此資格。

2025 年 ACK 將於 11 月 14 日至 16 日在京都國際會館(ICC Kyoto)舉行,預展日為 11 月 13 日。

本屆共有來自 19 個國家/地區、28 座城市的 72 間畫廊 參與,其中 25 間畫廊為首次參展。

完整參展名單請見。

全新計畫:曼谷協作京都駐村獎助計畫(Bangkok Collaborate Kyoto Fellowship, BCK Fellowship)

該獎助計畫由 ACK 與 Bangkok Kunsthalle 共同發起,基於雙方對「實驗性」與「合作精神」的共同承諾,旨在支持藝術創作與交流。

此年度獎助將頒發予一位於 ACK 展出的傑出藝術家,提供其於曼谷為期一個月的駐村機會,並在駐村期間獲得全方位支持,最終於 Bangkok Kunsthalle 舉辦個展。

ACK Curates 公共計畫與主題策展

ACK Curates 將以山下有佳子(Yukako Yamashita)策劃的主題 「2050——凝視未來」(2050—Gaze Toward the Future) 回歸,透過「協作智慧」、「長遠文化視野」與「擁抱多樣性」的理念,藉由京都融合傳統與創新的特質,探索一個具韌性、公平且互聯的未來。

公共策展項目將邀請 Martin Germann 與 Kokoro Kimura 擔任客座策展人,並以 「共生:藝術與共享之地」(Symbiosis: Art and Common Grounds) 為策展主題,回應 ACK Curates 的整體方向,呈現一系列精選藝術作品。

教育與社群推廣計畫

秉持以教育推動藝壇未來、擴大藝術對社群影響力的承諾,ACK 將舉辦 ACK Talks(https://a-c-k.jp/en/talks/),邀請國際講者展開跨領域對談。

針對家庭與青少年族群的 Kids’ Programs(https://a-c-k.jp/en/for-kids/)將推出由藝術家主導的創作工作坊,現場亦將提供免費的雙語托育服務,開放給所有畫廊代表與參觀者使用。

特別計畫與城市展出

ACK 亦與多家企業合作推出 Special Programs(https://a-c-k.jp/en/special-programs/),並於京都市內同步展開 What’s On(https://a-c-k.jp/en/whats-on/)特別展演與企劃,包括:

● 由 Sadie Coles HQ 於光清院呈現 Isabella Ducrot 的個展

● ACG Villa 展出 大西伸明(Nobuaki Onishi) 與 牡丹康義(Yasuyoshi Botan) 的雙人展

● Oscaar Mouligne 與 kurimanzutto 合作呈現 Gabriel Orozco 展覽

● MtK Contemporary Art 與 SCAI the Bathhouse 攜手推出 Bosco Sodi 特別展

京都市京瓷美術館

特展

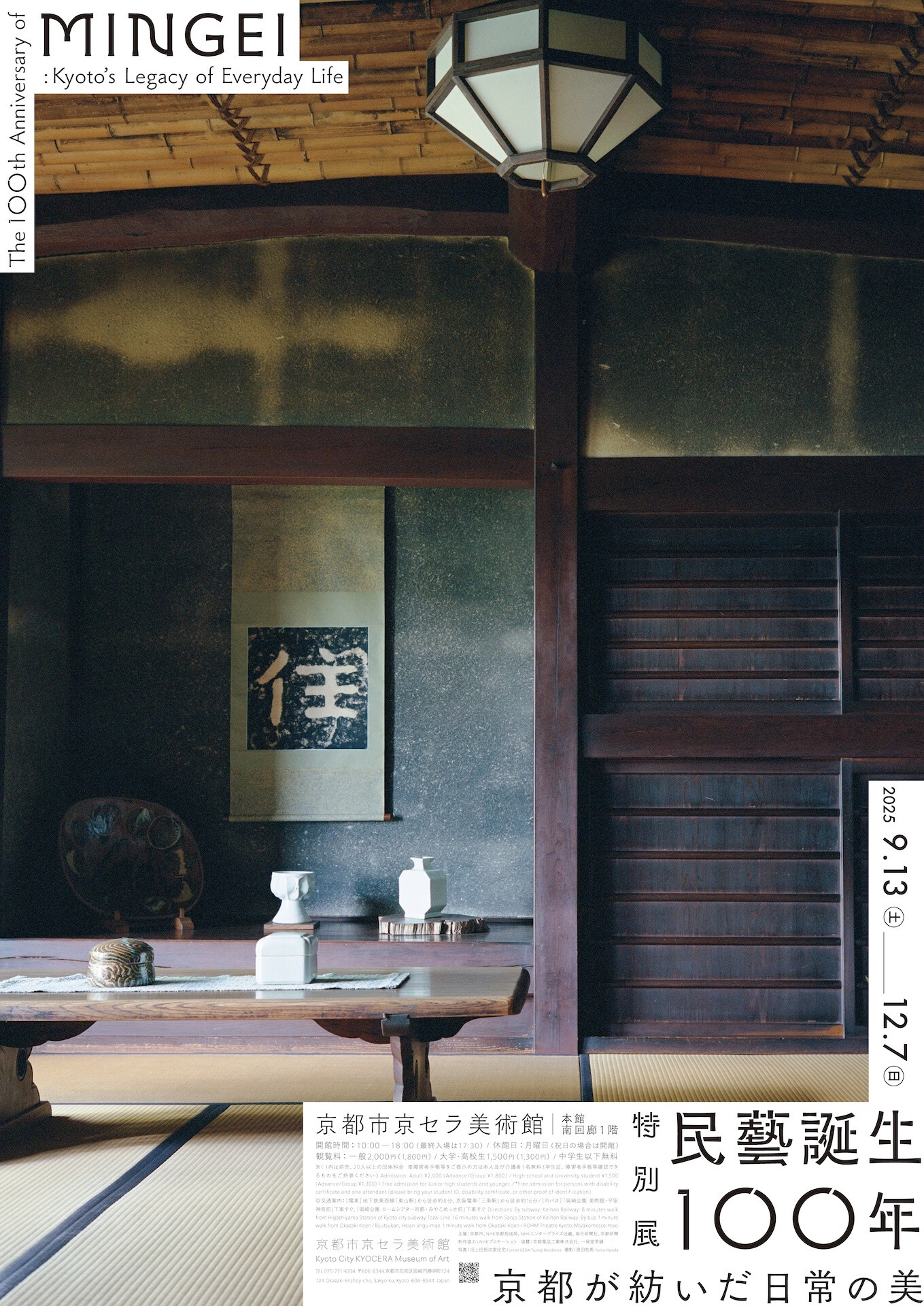

民藝百年 —— 京都編織的日常之美

2025/9/13 —— 2025/12/7

地點:主館南迴廊 1 樓

展覽簡介

「民藝運動」始于思想家柳宗悅,陶藝家河井寬次郎和濱田莊司在京都的邂逅。在對「木食佛」雕像的調查旅行中,他們不斷進行深入討論,最終在1925年提出了「民眾的工藝=民藝」這一概念*。適逢「民藝」一詞誕生100週年之際,本館舉辦特展《民藝百年——京都編織的日常之美》,將「民藝」與京都的深厚淵源娓娓道來。

*1926年,柳宗悅與陶藝家濱田莊司,河井寬次郎和富本憲吉聯名發表《日本民藝美術館設立志向書》。1936年,日本民藝館在東京駒場正式開館。

京都與民藝的深厚淵源

1923 年關東大地震後,柳宗悅受災情影響,於翌年移居京都,並在此生活了近10年。正是在京都,柳宗悅及其友人開始在早市等市集上收集日常雜器,他們之間的交遊促使了「民藝」一詞應運而生。

從明治末期到大正,昭和時代,日本社會逐步邁向近代化。在這樣的歷史進程中,「民藝」為人們重新審視衣食住的概念提供了動力。其影響力不僅遍及京都,也擴展至日本全國乃至海外。值此百年之際,在京都探討民藝運動所倡導的「無名性、簡潔性和單純之美」,無疑將為當代的日常生活方式與人們的情感體驗提供全新的視角。

本展亮點

展覽以催生「民藝」一詞的「木食佛」雕像為引子,全面展示京都與民藝之間的關係。展覽涵蓋活躍於上加茂民藝協會團體的黑田辰秋和青田五良的佳作,以及河井寬次郎、濱田莊司和伯納德・利奇為「民藝館」和「三國莊」定制的工藝品。同時,還有柳宗悅等人從日本各地收集的器物,以及芹澤銈介,棟方志功等與民藝運動息息相關的工藝家的匠心之作。此外,展覽還通過京都民藝運動的推動者和支持者,如英文學者壽岳文章,京都茶果老鋪鍵善良房,祗園水煮牛肉店十二段家,以及推動民藝建築發展的上田恆次等的相關作品和文獻,借由多維度的展品,深入探討「京都編織的日常之美」。